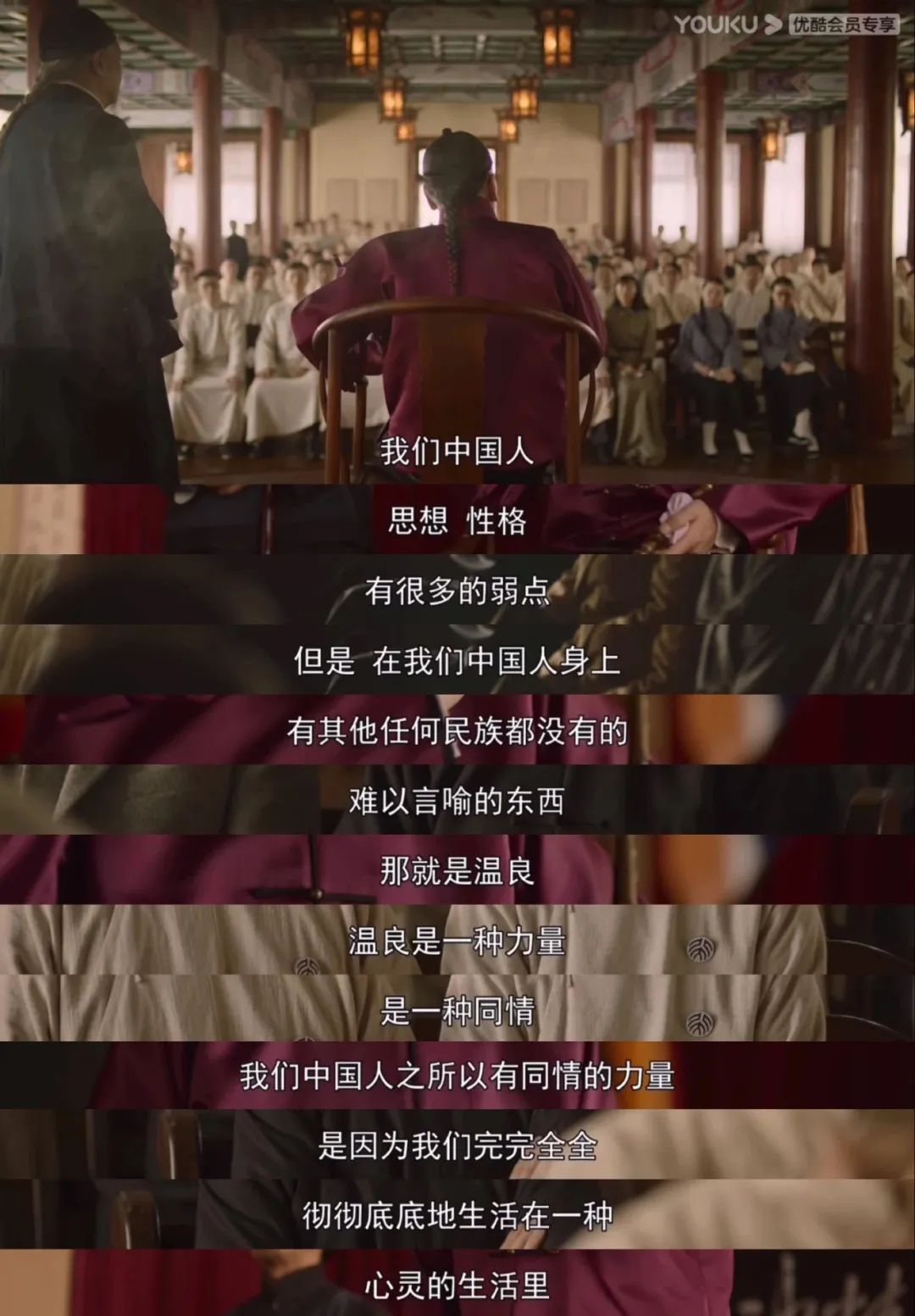

“我们中国人的思想,性格有很多的弱点,但是,在我们中国人身上,有其他任何民族都没有的,难以言喻的东西,那就是温良。

温良是一种力量,是一种同情,我们中国人之所以有同情的力量,是因为我们完完全全,彻彻底底地生活在一种心灵的生活里。”

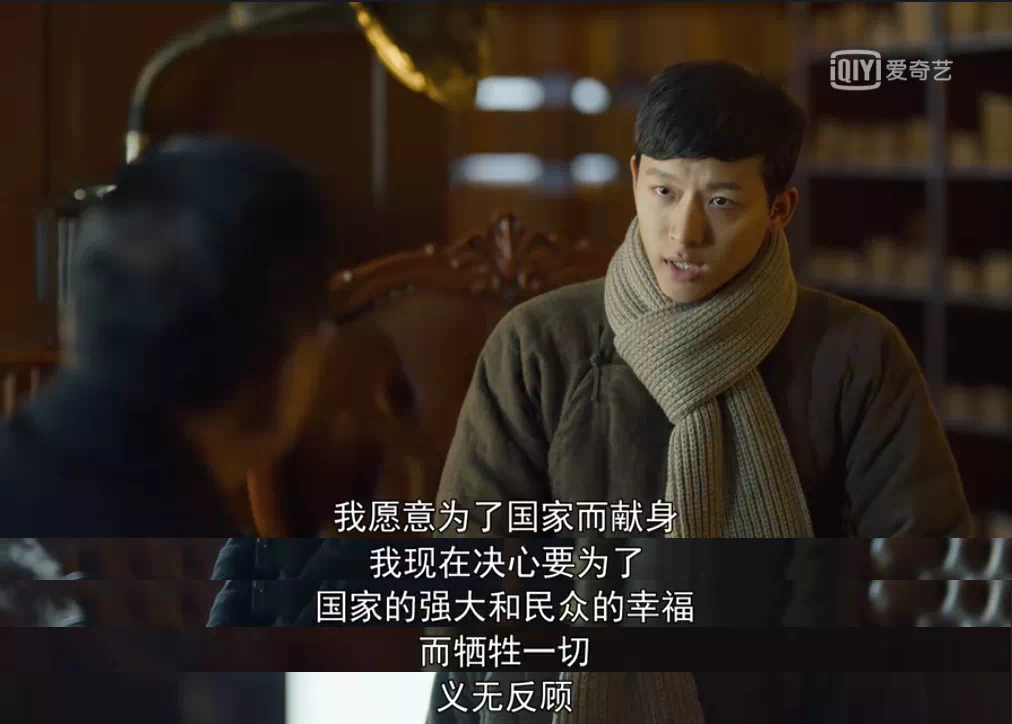

这是电视剧《觉醒年代》中辜鸿铭教授演讲中的一段话,短短几句,就勾勒出中国人的特征。

总有人说,中国人是不懂浪漫的,甚至是木纳的。

但如果你看了下面我要讲述的一切,就会发现中国人的浪漫是发自骨子里的,如同中国人一样,含蓄,婉转,悠远回肠。

就在五月,袁隆平院士离世。

在他逝世的湘雅医院门口,有人送来带着泥土的三束水稻。

恩重如山的情谊,所有的不舍与感谢,全部寄在了这三束水稻中。

在遥远的太空上,有一颗8117号小行星被命名为袁隆平星。

在广袤无际的宇宙里,还有很多颗小行星被命名为:钱学森星,钱三强星,陈景润星,吴孟超星……

这些星星将永远在宇宙中闪烁着,当我们抬起头,穿越时空,地理与它们交汇,就会无比的安心。

不只如此,毛主席曾说想上九天揽月。

于是,嫦娥五号带回月球的土壤,一部分放在北京做研究,一部分放在湖南,以告慰主席。

还有一种浪漫,是藏在星空中的。

载人飞船叫神舟,探月工程叫嫦娥,月球车叫玉兔,嫦娥和玉兔的着陆点叫广寒宫。

行星探测任务叫天问,火星车叫祝融,载人空间站叫天宫,卫星导航系统叫北斗,还有暗物质粒子探测卫星叫悟空……

古人曾望尽星空,设想出无数个神话故事,如今的我们,正把这些神话一步步变成现实。

谁说中国人不懂浪漫,无论多久,我总是被这厚重的,悠长的浪漫感动着。

我们在这片古老的土地上,凝望着远古的凝望,过客来来往往,万物皆有灵犀。

李白,生时无所容入,死后千百年,慕而争者无数。

他生来爱自由,中国人都知道只有饮美酒,才解诗仙愁。

于是后人们,对这位诗仙的崇敬便是在他的墓前摆满了酒杯。

少年英雄霍去病的墓碑前,有人摆上了巧克力。

想来也是20出头的少年郎,应该喜欢吃甜甜的东西吧。

东吴的孙策墓,如今只剩下一棵树,古往今来,古墓成朽,不变的是人的追思。

在19世纪80年代,有5名北洋水师因病客死他乡。

当年,他们背负国家之未来,取尽洋人之科学,赴七万里长途,别祖国父母之邦,奋然无悔。

如今,不断有人在他们的墓前放置祖国军舰的照片,以告慰亡灵。就像古诗中说的:王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。

2018年,金庸离世。

当晚的襄阳城内,万千烛火发出耀眼的光芒,为了纪念一段陪伴,一个时代,一场江湖。

只因这座城,是金庸笔下无数侠士栖息之地。

很多人都说,我们华夏民族没有信仰,可其实我们的信仰就是自己的文字和历史,如果连这点信仰都糊涂,那我们何以为人呢。

我们中华儿女,只是把这种浪漫融进了生活中,但他迸发出的情谊依旧千斤重,这是一种说不出的浪漫,但又不矫情。

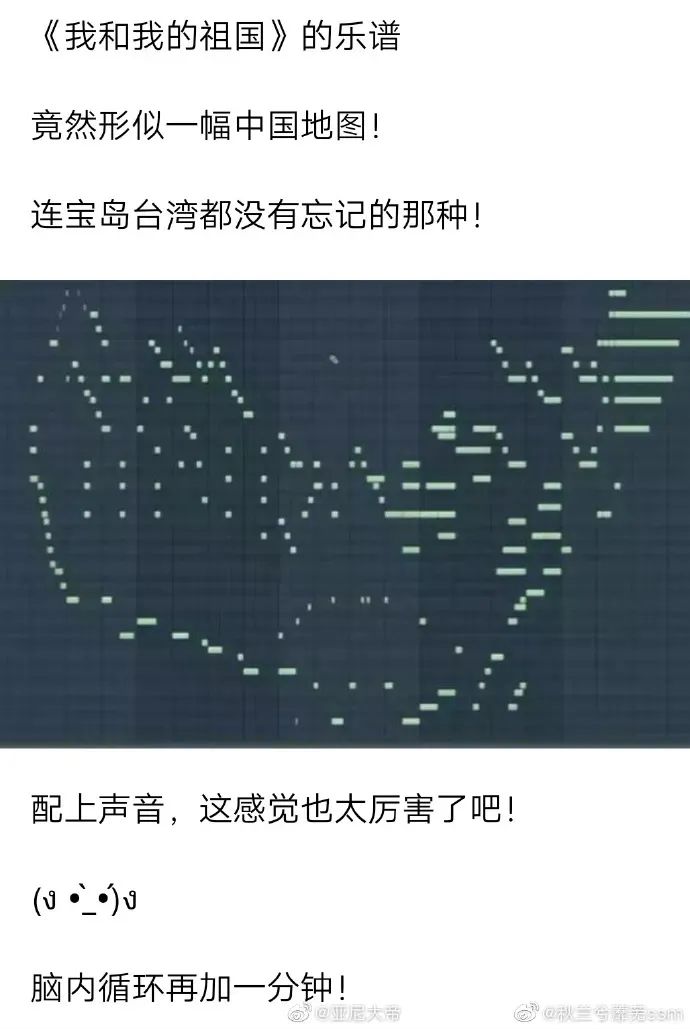

当我们高唱着“我和我的祖国,一刻也不能分割”的时候,这首歌的词作家早已经将他们对祖国的热爱融进了歌词中。

把《我和我的祖国》这首歌音符拼在一起,是一幅完整的中国地图,连宝岛台湾都在。

正应了歌词中的那一句:“无论我走到哪里,都流出一首赞歌”。

总有人说中国人不懂浪漫,可我无数次为中国人特有的浪漫而热泪盈眶。

我们中国人,除了浪漫,还有热血。

最近,有一部历史题材的正剧《觉醒年代》掀起了一股风潮。

能把主旋律拍成全民风潮,不可不说剧组下了多少功夫。

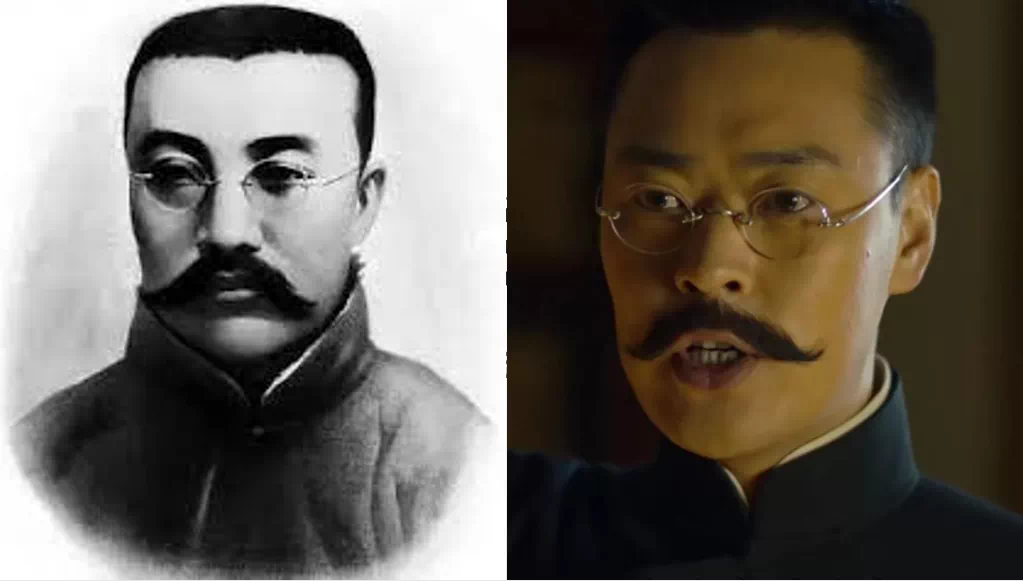

从选角开始,对演员的要求是要和原型形似,也要有文化,更要有精气神。

流量明星?无论你人气多高,不符合以上3个条件,是绝对不考虑的。

先看几个

校长蔡元培

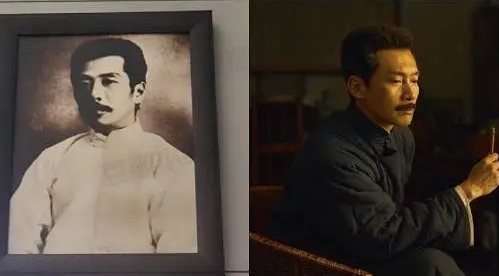

李大钊先生

鲁迅

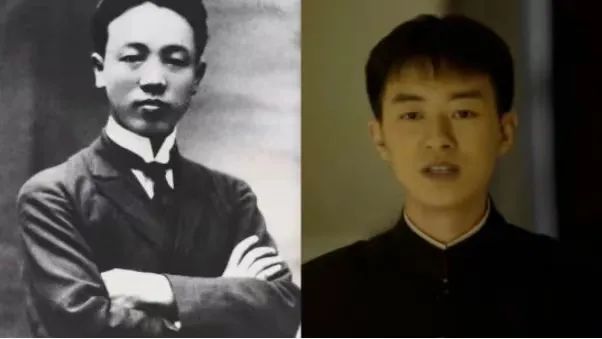

傅斯年

赵世炎

……

重要人物的出场设置更是用场景,周围的语言烘托出来。

如毛泽东的出场,是在一个小雨天,他是唯一一个逆行者。

在跑的过程中,他目睹周围的一切,有被卖掉的孩童在哭,有在街边乞讨的老人,还有富家小孩吃着三明治,面无表情的看着外面……

鲁迅先生的出场,是在刑场上。

场景的内容是我们儿时都学过的《人血馒头》,所有人对被处刑的人无动于衷,在他死后,都跑去抢一滴血,给孩子治病。

而鲁迅,则用笔在旁边记录下这一切。

在这部剧中,每一个书中的人物,都跳脱出来,更加鲜亮活泼。

陈独秀,新文化运动的领袖。

不同于教科书里的严肃形象,他常年热血,却也十分可爱,读完鲁迅的文章,激动的像个手里拿着糖的小孩。

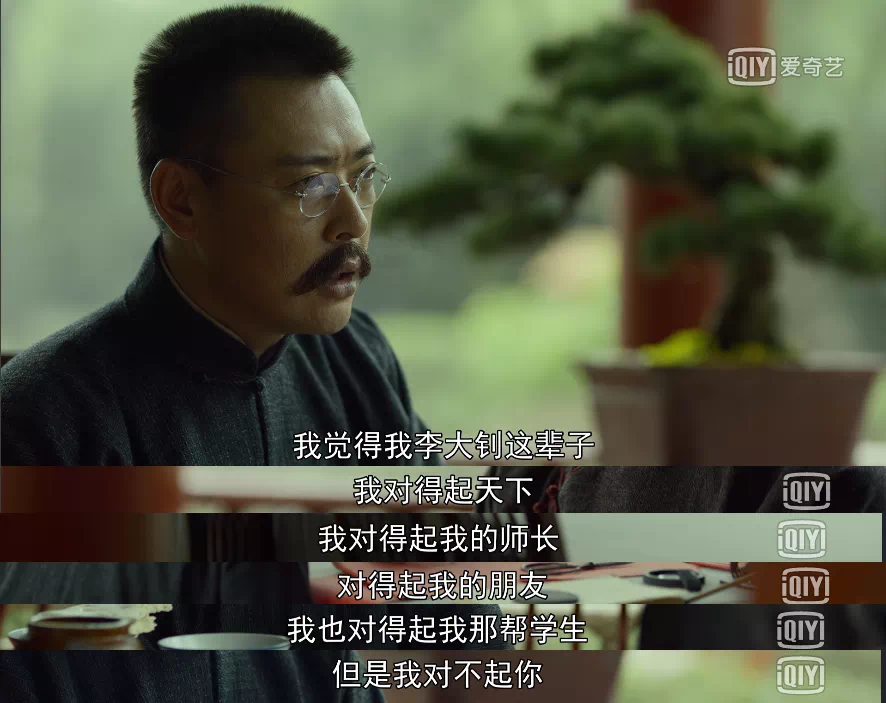

李大钊,一个为了寻求真理早已将生死置之度外,一个九死而不悔的急先锋,其实是个平易近人,体察民苦,重情爱笑的人。

为了寻找能救中国的“良药”,他们抛头颅,洒热血。

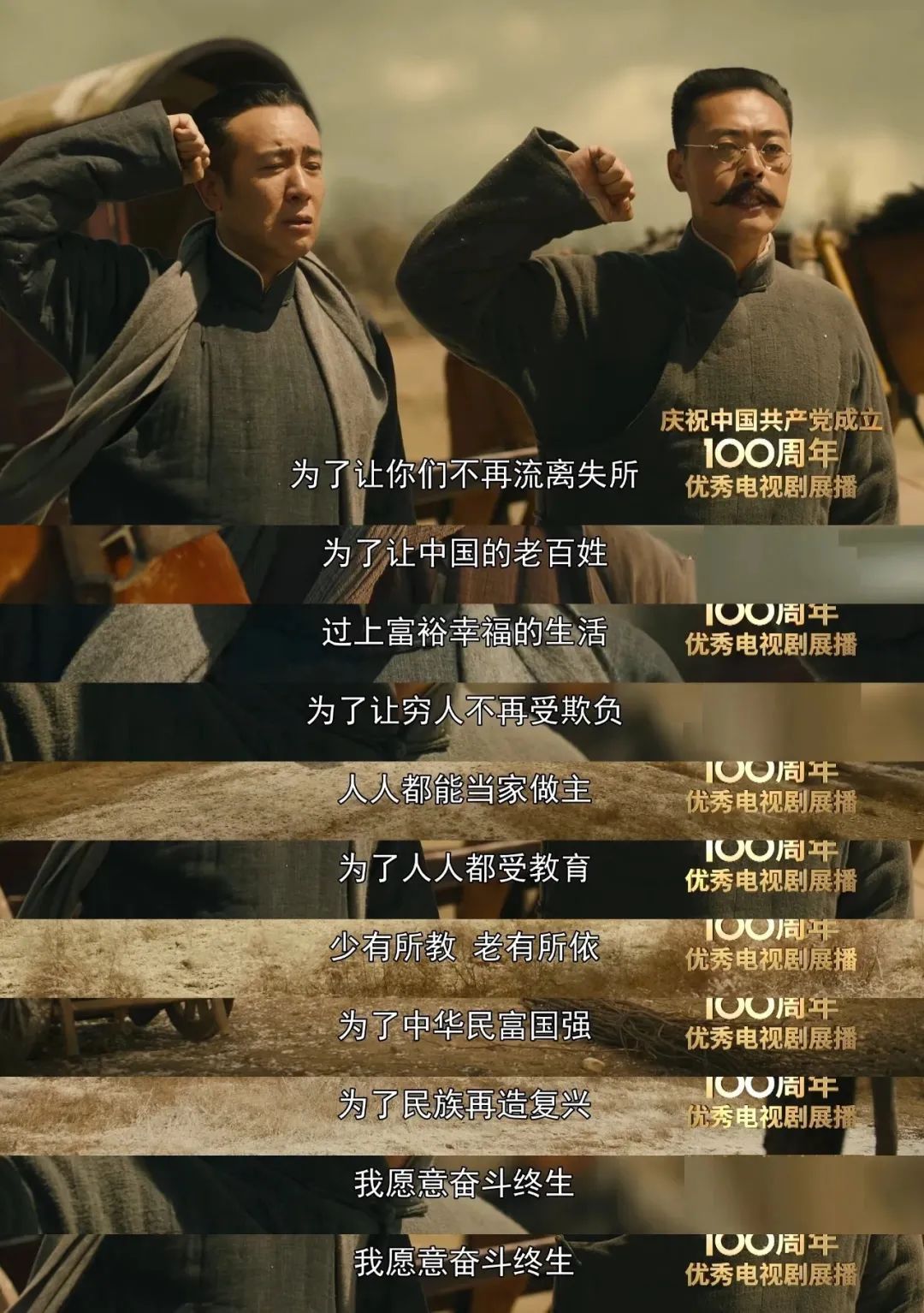

在“五四”运动期间,陈独秀和李大钊决定到人群中发传单,宣传革命思想。

这是一个极其危险的事情,一旦暴露,轻则坐牢,重则殉国。

但陈独秀依然跑到人流量最多的顶楼发传单,因为他早已将生死置之度外。随着戏剧唱到高潮,手中的传单也从高处洒下。

最令人动容的是,在遭受挫败,迷茫和磨砺后,他们依旧选择的信仰与担当。

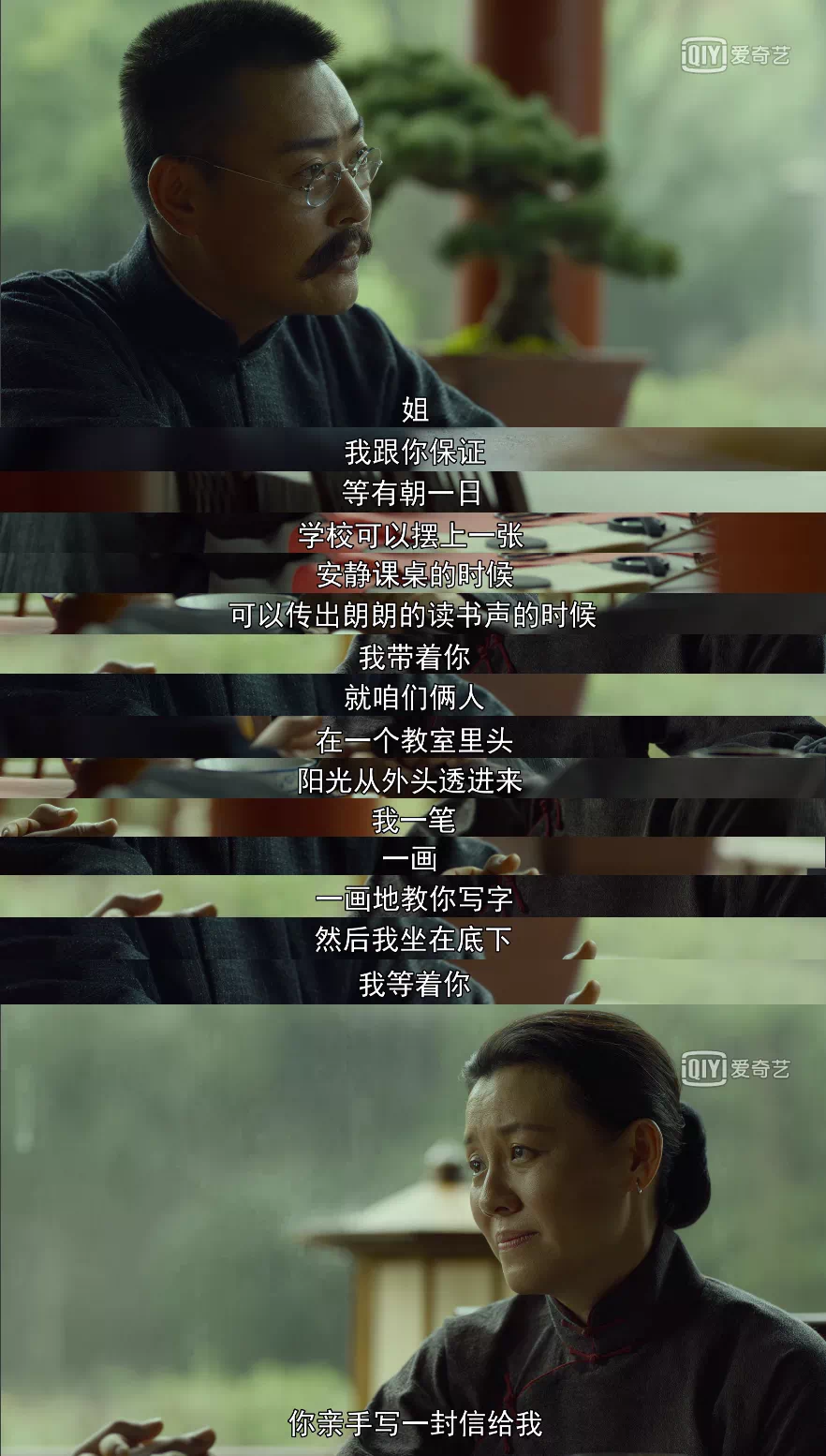

因为运动进入了白热化阶段,李大钊便留在学校。

怀着身孕的妻子来学校看他,二人聊起对未来的愿景,李大钊展现出不曾有过的柔情。

他说,等有朝一日,学校可以摆上一张安静课桌时,可以传出郎朗的读书声时,我就一笔一画地教你写字,我等着你亲手写一封信给我。

说完,夫妻二人背过身流泪。

自古忠义两难全,早已立誓将一切奉献给革命的他,也深知自己或许此生都无法完成这一个小小的心愿。

对得起天下人,唯独辜负了她。

在陈独秀这里,更多的是愧对儿女。

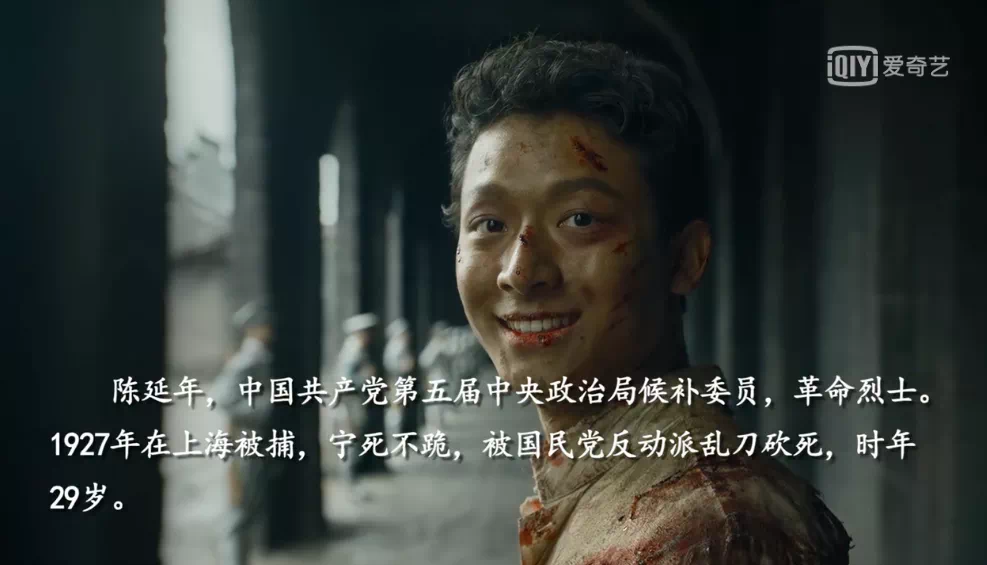

他与长子陈延年的关系一直处于紧张状态,在外界看来陈独秀是革命的先驱,是领袖,在家中,则被孩子们称为“封建大家长”。

40多集里,延年叫父亲的次数屈指可数,好在在剧情结尾,我们看到他们内心深处最柔软的部分。

延年和乔年要去法国留学,三个人终于抛开一切恩怨紧紧相拥。

他们曾各自宣誓为革命奉献出自己的生命,谁都清楚,这一别,或许是永别。

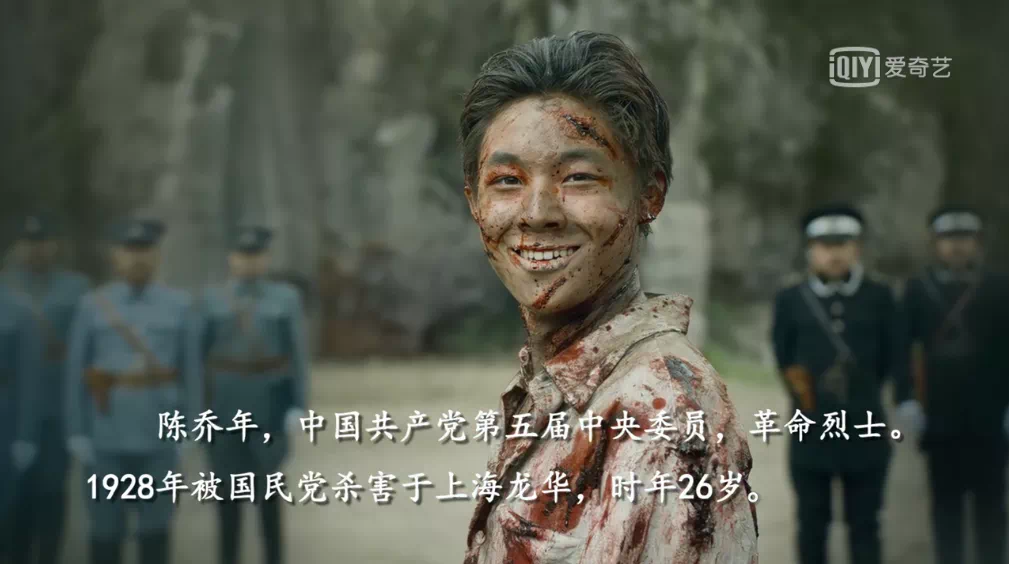

两个意气风发的少年,满怀斗志走向未来。

也在数年后,他们沦为阶下囚。

延年和乔年走向刑场的镜头,令无数观众在镜头外流下热泪。

牺牲时,陈延年29岁,陈乔年26岁。

想一想,他们也不过是如同我们一样年纪的人,还没有享受到人生的乐趣,比如读万卷书行万里路,比如同自己喜欢的女子结婚生子,比如享受为人父母,儿孙满堂的乐趣。

但他们,在人生的大好年华,选择为信仰而战斗。

清明时节,看到陈延年,陈乔年烈士的墓碑前摆满了鲜花。

还有人,在陈延年烈士的墓碑前放下一张中美阿拉斯加谈判照片,照片上印着的那句话是:

“你们没有资格在中国的面前说,你们从实力的地位出发同中国谈话!”

在合肥,延年和乔年的老家,有一条路被命名为“延乔路”,通向繁华大道。

还有一条路叫“集贤路”,陈独秀就葬在这里。集贤路和延乔路并不相交,但都通向繁华大道。

在剧中,还有一个角色也令我数次动容,那就是郭心刚,一个北大学生。

因为山东半岛被日本侵占,一夜白头,硬撑着参加完五四运动后牺牲。

在五四运动中,有三十二名学生被捕,他们在牢狱中,高喊的是:“不独立,毋宁死”。

我们在上学时,都学过五四运动在历史上的重要性,但极少有人能深切的感触到,在这场运动中,有多少这样的热血青年奉献了自己年轻的生命。

在炮火连天的年代,几代人的青春挥洒在武斗与呐喊声中,这是他们阳光灿烂的日子,他们的浪漫在血色昏黄中弥漫成昨日的记忆,我们在他们的故事中心随波动,却发现,历史从来不只是教科书,它像火把一样被人接手,延续。

那些我们为了应付考试而死背的段落,曾有一群人把它们当做毕生信仰。

如今,我们站在后人的视角看先辈们,感觉到他们的伟大,但他们的伟大和悲壮,远比我们所能想象深重的多,因为我们看见了他们的胜利,而他们在牺牲时并不能预知未来,不知道自己的牺牲,对中国的胜利有多大的意义。

也不知道,我们要用多少年才能迎来胜利,甚至不确定我们能不能胜利。

他们抱着一腔热血,在牺牲时所能依赖的,只有满怀的信念。

乔年牺牲前说:让我们的子孙后代享受前人披荆斩棘的幸福吧。

如今,我们早已远离战争和饥饿,奔向小康。

但我们永远不会忘记,今天得到的一切,并不是历史进程的必然结果,而是无数个先烈前仆后继,用鲜血换来的生活。

曾有人问导演,《觉醒年代》会有续集吗?

导演说:有,那就是我们眼下和平美满的生活。

这,是最好的续集。

手机扫码打开

手机扫码打开